“지나치게 사랑하면 아이도 답답하죠. 전 아이가 노는것을 것을 무덤덤 하게 지켜봤습니다. 어차피 일어날 일은 일어나게 마련이니까요. 호호호.”

여성학자 박혜란 씨가 TV에 나와 한 인터뷰 내용이다. 그녀는 그 어렵다는 남자 아이를 셋을 키웠는데 그 중 둘째 아들이 <다행이다>를 부른 가수 이적이다. 큰 아들은 건축학과 교수이고 셋째 아들은 방송국 피디란다. 모두가 선망하는 일류대 출신. 그런데 다소 놀란것은 아이들이 성장할때 자신이 너무 바빠서 돌봐주지 못했다는 것이다. 설마? 했는데 가수 이적은 어떤 인터뷰에서 비오는 날 학교 정문에 자신 혼자만 엄마가 안와서 비를 맞았던 기억이 있다고 했다.

박혜란씨의 아이 교육관은 불성실(?)하면서도 방목형이었다. 거실에 널부러진 아이들의 장난감을 한번도 치우지 않았다고 했다.

“아이의 행복은 부모가 결정할 수 없어요. 나는 그 애들을 믿었고 아이들은 그냥 자랐어요. 지금 개들이 행복하면 그게 성공한것 아니겠어요.”

자신의 공부와 일 때문에 아이들을 못돌보아주었는데 운이 좋게 잘 자라 주었다는 겸손한 인터뷰를 보면서 그 아들 셋이 ‘자유’와 ‘놀이’를 만끽했으리라는 생각이 든다. 부모의 적극적인 간섭이 들어가 있지 않은 그 시기의 자유와 독립적인 일상. 어쩌면 세 아들이 오늘날 이 사회의 주체적이고 창조적인 구성원으로서 자리매김한 중요한 요소가 아니었나 생각해본다.

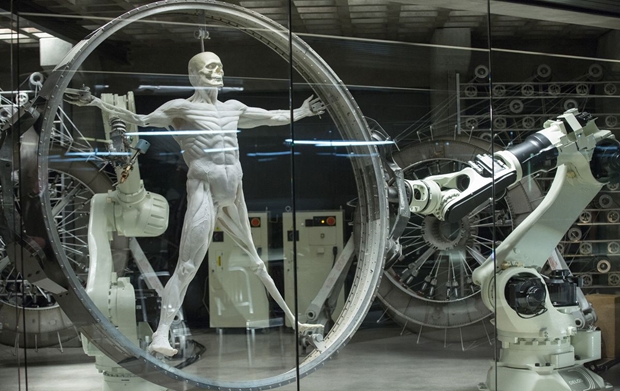

미드 <웨스트 월드>는 시간이 지날수록 누가 인간인지, 누가 호스트인지, 분간이 안될 정도로 디테일하다. 특히나 후반부로 갈수록 여주인공 돌로레스가 다른 호스트들과 달리 자의식+욕망+감정이 있다는 떡밥(?)을 슬슬 보여주는데 사실 여기서부터 웨스트월드의 부제인 인공지능의 역습이라는 문구가 눈에 들어오기 시작한다.

“삶의 의미가 뭐지? 저 달을 어떻게 생각해? “라고 물어보면 다른 로봇들과는 달리 돌로레스는 사람처럼 답을 해줄것만 같다. 거대한 욕망의 테마파크, 웨스트월드의 창시자 포드박사(안소니 홉킨스)는 삶, 죽음, 기억은 모두 인간에게만 해당되는 요소일뿐 그래서 인간들을 위한 (로봇)호스트들은 과거를 기억하면 안된다는 조건을 가지고 있다. 이 부분은 만일 로봇호스트들이 손님과의 관계를 기억하면 어떻게 될까? 라는 궁금증을 일으킨다. 포드박사는 로봇설계를 기본적으로 통증 + 통찰력 + 감정 + 통제 + 공격력 + 동정심이 없는 것으로 만들었다. 대신 (인간)손님들을 보기만 해도 생각을 감지하는 센서를 부착했고 매춘부 역활을 맡고 있는 로봇의 구조는 더욱 세밀하게 셋팅했다. 가령 손동작의 업데이트, 교성소리의 업데이트를 상황에 따라 변동할 수 있게 만들었다. 적극성을 가미하고 내숭 떨지않는 성격을 설정하고 여기에 ‘몽상’이라는 코드를 추가적으로 삽입하여 손님들을 미쳐서 환장하게 만드는 것이 포드 박사의 목적이다. 돈 많은 부자들이 오지 않을 리 없다.

인간들이 웨스트월드에 오는 중요한 요인중의 하나는 욕망을 배설할 수 있는 자유로운 공간이기도 하지만 “기계는 인간을 해치지 않아요.” “모든 호스트는 당신을 위해 존재해요.” 라는 문구때문이다. 하지만 시즌 1의 흥분 포인트는 ‘인공지능의 역습’에서 암시한것처럼 웨스트월드의 로봇들은 자의식을 통해서 설계자들을 죽이고 인간들의 세계로 나아가 ‘자유’를 얻고 싶어하는 과정을 복선으로 보여준다는 것이다. 로봇이 자유를 원한다? 자신들의 창조주를 제거하고 새로운 세상으로 나아간다? 이건 인간들이 가장 싫어하는 시나리오다. 자유는 인간만이 누려야 한다는게 인간들의 생각이다. 침착한 표정으로 돌로레스가 창조주 포드박사를 총으로 쏘는 순간, 로봇이 인간을 쏘고 시즌 1이 끝나는 순간, 나는 시즌 2가 궁금하지 않을 수 없었다. 인공지능의 역습은 어떻게 이루어질 것인가?

![[번역]AI보다 훨씬 먼저 ‘비판적 사고의 쇠퇴’가 우리를 죽일 것이다.](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/11/24135433/0_%E1%84%87%E1%85%B5%E1%84%91%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%A8-%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%A9_620.png)

![[번역] AI, 과학의 판도를 바꾸기 시작했다 – 그 결과를 우리가 이해할 수 있을까?](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/11/03073522/%E1%84%80%E1%85%AA%E1%84%92%E1%85%A1%E1%86%A8_620.png)

![[번역] ChatGPT 때문에 나는 가르치는 것을 그만두었다](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/10/02052156/%E1%84%80%E1%85%B3%E1%86%AF_620.png)

![[번역] 기술이 우리의 언어 능력을 더 악화시킬까?](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/08/04133420/%EC%96%B8%EC%96%B4_620_resized.png)

![[번역] 디지털 시대의 언어 변화](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/06/14103144/%E1%84%82%E1%85%A1_%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%86%AB%E1%84%8B%E1%85%A5_620.png)

![[번역] 대통일 이론을 향한 AI의 탐구](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/05/20151705/%E1%84%91%E1%85%AD%E1%84%92%E1%85%A7%E1%86%AB%E1%84%80%E1%85%A1%E1%84%89%E1%85%A5%E1%86%AF_620.jpg)

![[번역] 인포크라시 – 디지털 정보의 폭정](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/05/15155429/%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%AB%E1%84%91%E1%85%A9%E1%84%8F%E1%85%B3%E1%84%85%E1%85%A1%E1%84%89%E1%85%B5_0.jpg)

![[번역] 삶을 압도하는 데이터 홍수 속을 헤쳐가는 더 나은 방법](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/05/04143841/%E1%84%80%E1%85%AA%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%BC%E1%84%8C%E1%85%A5%E1%86%BC%E1%84%87%E1%85%A9_0.png)

![[번역] 투명한 아티스트: AI 해체 시대의 음악](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/03/28182711/%E1%84%80%E1%85%A1%E1%84%80%E1%85%A1_4.png)

댓글을 남겨주세요

댓글을 남기려면 로그인 해야 합니다.