‘세상에 나쁜 개는 없다’는 TV 프로그램은 반려견 전문가의 역량이 단연 돋보인다. 개의 움직임과 행태만으로 문제를 파악하고 해결 방안을 제시한다. 개와 늘 같이 생활하는 의뢰인들은 정작 제대로 알지 못했던 것들이다. 요즘 집에서 기르는 개나 고양이는 가족이나 다름없다. 하지만 아무리 식구처럼 돌봐줘도 동물의 심리 상태나 생각을 읽어내는 데 한계가 있다는 것을 이 프로그램은 보여준다.

미국 북부애리조나 대학교(Northern Arizona University)의 콘 슬로보디코프(Con Slobodchikoff) 명예교수는 작은 포유류 동물인 프레리도그(prairie dog)를 30년 이상 관찰하고 연구하면서 이들이 여러 소리를 매개로 소통한다는 사실을 밝혀냈다. 외부 침입자를 발견하면 무리에게 경고음을 낸다.침입자가 누군지, 얼마나 큰 지에 따라 경고를 내는 소리가 달라진다. 이런 다양한 소리들을 조합해 프레리도그 무리가 서로 의사 소통을 하면서 살아간다는 것을 확인했다.

콘 슬보디코프 교수는 프레리도그에 대한 이런 연구 결과를 바탕으로 다른 동물들도 비슷한 의사소통 수단이 있을 것으로 판단한다. 그리고 첨단 기술을 활용해 사람들이 보다 쉽게 동물의 의사를 파악할 수 있는 방법을 찾기 시작했다. 그리고 인공지능과 알고리즘에 주목했다. 그가 2017년에 설립한 줄링구아(Zoolingua)라는 회사는 애완 동물의 소리와 표정, 몸의 움직임을 해석하는 장치의 개발을 목적으로 하고 있다. 개 짖는 소리와 몸의 움직임을 보여주는 수천 개의 영상을 인공지능 알고리즘에 학습시키고 있다. 이를 통해 개가 짖거나 소리를 내는 다양한 방법과 함께 꼬리의 움직임 등이 의미하는 패턴을 찾아내는 것이다.

콘 슬보디코프 교수의 최종 목표는 개가 짖거나 으르렁대는 소리가 무엇을 뜻하는지 영어로 알려주는 기계를 만드는 것이다. 동물 번역기인 셈이다. 그는 미 NBC의 디지털 전문 매체인 마하(MACH)와의 인터뷰에서 이 번역기를 통해 개가 ‘밥을 먹고 싶다’거나 ‘산책하고 싶다’는 것을 바로 알 수 있게 될 것이라고 말한다. 추측이나 짐작에 의존할 필요 없이 기계를 들이대면 반려견의 상태를 알 수 있고, 전문가의 도움 없이도 이상 행동의 이유를 파악할 수 있게 된다는 뜻이다.

물론 이게 실현된다 하더라도 사람과 동물 사이에 원활한 의사 소통이 가능하게 된다고 볼 수는 없다. 인간 관계처럼 정서적으로 깊은 교감을 나눌 수 있는 환경이 조성된다고 볼 수도 없다. 인공지능은 단지 동물이 내는 시그널의 패턴을 찾아 해석해주는 역할을 할 뿐이다. 인공지능이라 해도 사람과 동물이 갖고 있는 근본적인 차이와 경계를 허물어 버릴 수는 없는 일이다. 콘 슬보디코프 교수는 연구가 원활히 진행될 경우 반려견 번역기가 나오는 시기는 최소 2년에서 5년 뒤가 될 것으로 전망했다.

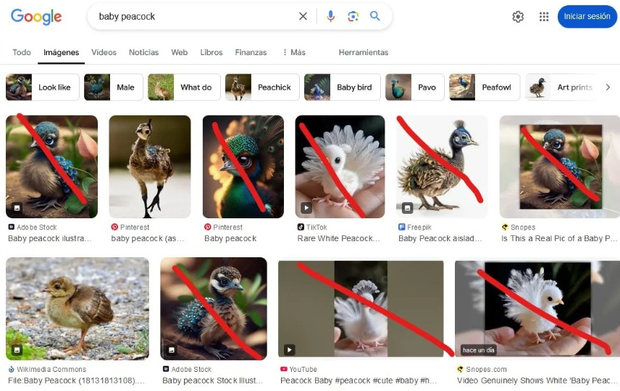

번역기가 아니더라도 인공지능은 동물의 건강 상태를 점검하는 유용한 도구가 되고 있다. 영국 체스터 대학(University of Chester)의 크리스타 맥 레난(Krista McLennan) 박사는 입술과 귀 모양이 포함된 얼굴 표정으로 동물이 얼마나 아픈지 그 척도를 측정하는 방법을 개발했는데, 일반인이 이를 활용하기는 어려웠다. 하지만 사람의 얼굴 표정을 읽는 컴퓨터 시스템을 개발한 캐임브리지 대학(University of Cambridge)의 피터 로빈슨(Peter Robinson) 박사가 자신의 기술을 접목했다. 인공지능 알고리즘이 건강한 양과 그렇지 않은 양의 얼굴 모습 사진을 대량으로 학습해 이를 구별하는 방법을 찾아낸 것이다.

이 기술은 아직 상용화하지는 않았지만 유용하게 사용될 수 있을 것으로 보인다. 양을 대량으로 키우는 목장의 출입구에 얼굴인식 AI 카메라를 배치해 동물들을이 지나가게 하면 병에 걸렸거나 쇠약한 동물들을 금방 파악하게 되고 조속한 후속 조치를 취할 수 있게 된다. 전염병의 확산을 막는데도 기여하게 될 것으로 예상된다.

![[번역] AI 외교 시대의 도래](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/11/03084709/%E1%84%89%E1%85%A1%E1%84%8B%E1%85%AE%E1%84%83%E1%85%B5_620.jpg)

![[기술과 사회]테슬라, “로봇 조련사”를 구하다](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/08/23140430/%E1%84%85%E1%85%A9%E1%84%87%E1%85%A9%E1%86%BA_%E1%84%90%E1%85%A6%E1%84%89%E1%85%B3%E1%86%AF%E1%84%85%E1%85%A1_620.png)

![[번역] AI는 이미 게임 산업에서 일자리를 빼앗고 있다](https://datacdn.soyo.or.kr/wcont/uploads/2024/08/04082128/%E1%84%80%E1%85%A6%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%86%B7%E1%84%89%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%8B%E1%85%A5%E1%86%B8_620.png)

댓글을 남겨주세요

댓글을 남기려면 로그인 해야 합니다.